水切り板金ってなに?屋根・外壁に欠かせないパーツをご紹介します!

投稿日:2024.7.25

皆さんは「水切り」と聞くと何を思い浮かべますか?

キッチンの「水切りかご」や「豆腐の水切り」などを想像する人が多いのではないでしょうか。

いっぽうで建物の屋根・外壁にも「水切り」が存在するのをご存知でしょうか?

そこで今回は建物における「水切り」とはどんなものなのか、詳しく解説していきます。

屋根・外壁にとって欠かせないものですので、ぜひ参考にしてくださいね。

目次

建物の水切りとは?

キッチングッズやお料理の水切りは「水気を切る」ものですが、建物の水切りは少しニュアンスが違います。

水気を切るというよりは、どちらかと言うと水を除ける「防水」の意味合いのほうが強いです。

その防水用のパーツは板金で作られているため「水切り板金」とも呼ばれます。

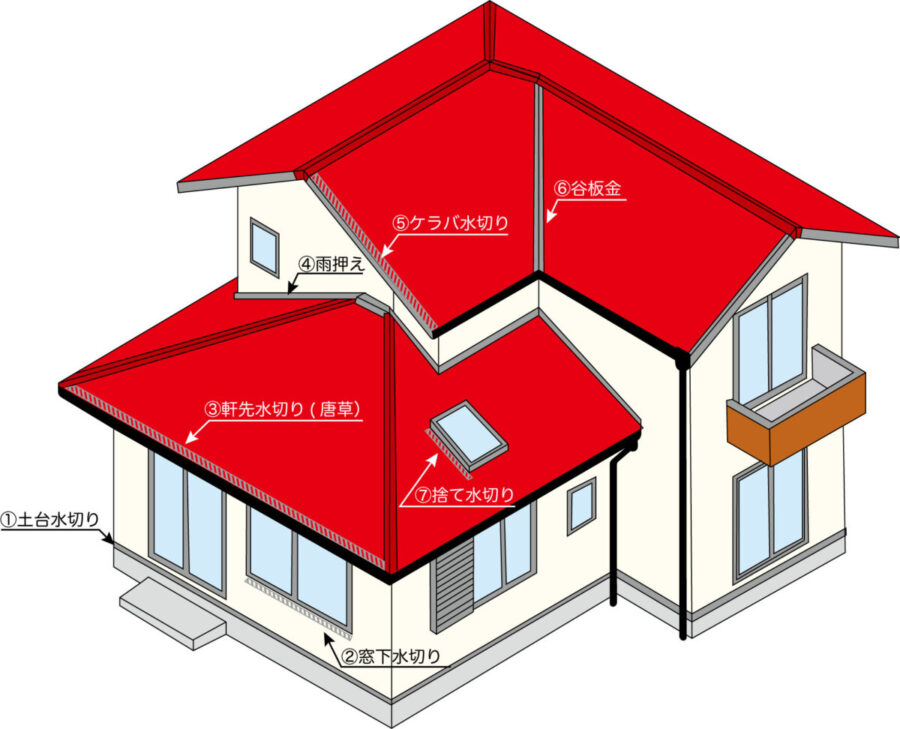

水切り板金は建物の取り付ける場所によって名称が異なるので、少し混同してしまうかも知れません。

そこで次の項目では、水切り板金の設置場所ごとの名称や、それぞれの役割などについてご紹介していきます。

水切り板金の名称と設置場所

上のイラストのように、水切り板金は取り付ける場所によってさまざまな呼び名があります。

それではひとつひとつ解説していきましょう。

①土台水切り

木造住宅は、コンクリートの基礎の上に木材を加工した土台が設置されています。

木材ですから、水に触れ続けると腐食して建物にダメージを与えてしまいます。

それを防ぐために付けるのが土台水切りです。

土台水切りは外壁を伝って落ちてくる雨水だけでなく、外装材の中に入り込んだ水や結露を外に排出してくれます。

建物一周に墨打ちしてから取り付け、上から外装材をかぶせるのが一般的な施工方法です。

②窓下水切り

サッシの下に付ける水切りで、窓から落ちてくる雨水や結露を外壁に当たりにくくするためのものです。

また、雨水が外壁を伝うことによって生じる黒ずみ(雨だれ)を防止する役割も果たします。

③軒先水切り

屋根を伝って流れてくる雨水を、屋根下地や軒天に侵入させないようにするための役物です。

屋根カバー工事の際は、使用する屋根材によっては必ずしも必要なものではありません。

ですが当社では既存の屋根を隠したり、屋根の出幅を調節するのに使ったりもします。

軒先に水切りを付けると雨樋の位置を気にする必要がありませんし、既存の雨樋をそのまま使うこともできます。

④雨押え

屋根と外壁がぶつかる部分(下屋根部分やドーマーの周りなど)に取り付ける板金のことを「雨押え」と言います。

雨押えは、壁を伝って落ちてくる雨水を屋根の中に侵入させないようにするためのものです。

雨押えの内部は捨て水切りを付けたり、コーキング処理をしたりと雨仕舞は念入りに行う必要があります。

⑤ケラバ水切り

軒先水切りと同様に、屋根下地に雨水を侵入させないために取り付ける役物です。

瓦屋根の場合は、瓦の下に回った水を外に流すために付けることが多いです。

また軒先やケラバに付ける水切りのことを「唐草」とも呼ぶこともあります。

⑥谷板金

屋根の谷の部分に付ける板金も、水切り板金のなかの一つです。

谷は雨水が集中しやすい部分ですから、集まった雨水を下に流すために欠かせない重要なパーツです。

谷板金はVの字型をしており、両サイドを立ち上げて水を返すような作りになっています。

屋根の谷については以下記事でも解説しているので、是非参考にしてください!

⑦捨て水切り

外から見えない部分に設置する水切りのことを「捨て水切り」と言います。

呼び名からするとあまり必要のないものに感じるかも知れませんが、実は雨漏り防止のためにとても重要なパーツなのです。

ほかにも捨て谷板金、捨てコーキングなど、見えない部分に施すものは頭に「捨て」を付けて呼んでいます。

水切り板金の施工事例

次に当社で過去に行った水切り板金の施工事例をご紹介します。

施工事例①土台水切り

コチラは外壁カバー工事の際に土台水切りを施工した現場のレポートです。

外壁の水切りには土台水切りだけでなく、外装材のつなぎ目に取り付ける中間水切りと呼ばれるものもあります。

土台水切りおよび中間水切りの板金は、当社作業場で加工しています。

既製品ではないため、水切り板金の色をあえて外装材と違った色にすることにより建物のアクセントにすることも可能です。

施工事例②窓下水切り

コチラはアーチ状の特徴的な窓枠を施工した現場のレポートです。

窓のかたちにあわせて額も細かく施工するという骨の折れる作業でした。

また既存の窓下は雨だれで黒ずんでいたため、窓下に新たに水切りを設置しました。

施工事例③軒先水切り(唐草)

コチラは崩れかかってテープ止めしてあった霧除けを板金補強した現場のレポートです。

霧除けをぐるっと取り囲むように唐草と呼ばれる役物を取り付けています。

その唐草に引っ掛けるように新しい霧除け板金をはめ込んでいきます。

唐草は先端が出っ張るような加工をしているため、雨水が霧除けの中に回りにくくなっています。

施工事例④崩れかけたケラバの補修工事

コチラは雨仕舞が不十分で雨漏りした屋根のケラバを補修した現場です。

この工事ではケラバに捨て水切り板金をしっかりと入れて、水が流れる通り道を作っています。

施工事例⑤ドーマーの雨押えと捨て水切り

コチラはドーマーのある屋根をカバーした現場のレポートです。

ドーマーは屋根との取り合い部分があるため、雨仕舞を念入りに行わなければなりません。

この工事ではドーマーとの取り合い部分に捨て水切り板金を付け、そこから軒樋に向かって水を流す仕組みを作りました。

富士宮屋根工事店は板金加工が得意です!

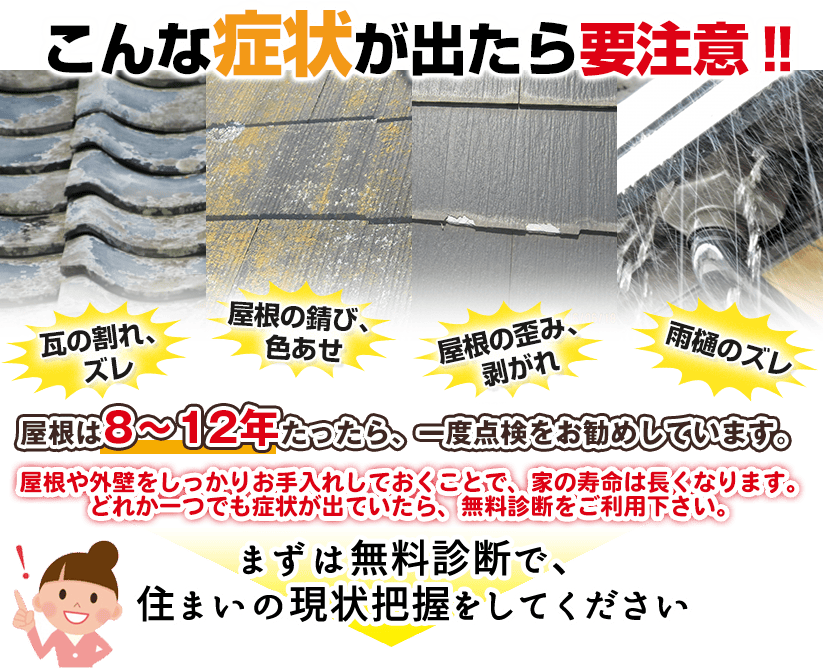

今回は雨水による腐食や雨漏りからお家を守るのに欠かせない「水切り板金」について解説してきました。

普段目に付かない部分なのであまり知られていませんが、水切り板金の施工を怠ると大変なことになってしまいます。

実際に現場調査に伺ったところでも、この水切り板金の施工不良や手抜き工事により雨漏りしている家を数多く見てきました。

雨仕舞を理解していない業者に外装工事を依頼するのは危険なのでご注意くださいね!

水切り板金を適切に加工・施工できるのは、板金工事を専門とした外装工事業者です。

当社は板金加工業からはじまった屋根工事専門店のため、板金を使った外装工事を得意としております。

屋根・外壁のリフォームをお考えの方は、富士宮屋根工事店までお気軽にご相談ください!

−Y−